■日 時:2025年7月13日(日)13:30~16:30

■場 所:篠ノ井交流センター

■参加者:40人(自治会・住民自治協議会関係者・学生など)

■目 的: 地域で行われている事業を見える化する棚卸を通じて、現状の課題がどこにあるのかを改めて見直し、これから地域のために何をすべきか?住民自治意識を高めるには何ができるか?を考える。

■講 師:斎藤主税さん(特定非営利活動法人都岐沙羅パートナーズセンター理事・事務局長)

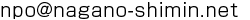

講義「自治会の課題はどこだ?」講師:斎藤主税さん

講師である、斉藤主税さんは、人口減少に伴い、元気な高齢者の減少や独居高齢者の増加、後継者不足などの人口構造の変化が暮らしに大きく影響するとし、「これまでとこれからは違う」と断言し、自治会の具体的な活動や事業を考える際に、地域や社会の状況変化に合わせて、「やりたいこと」「できること」「求められていること」を見直していく必要性を説きました。

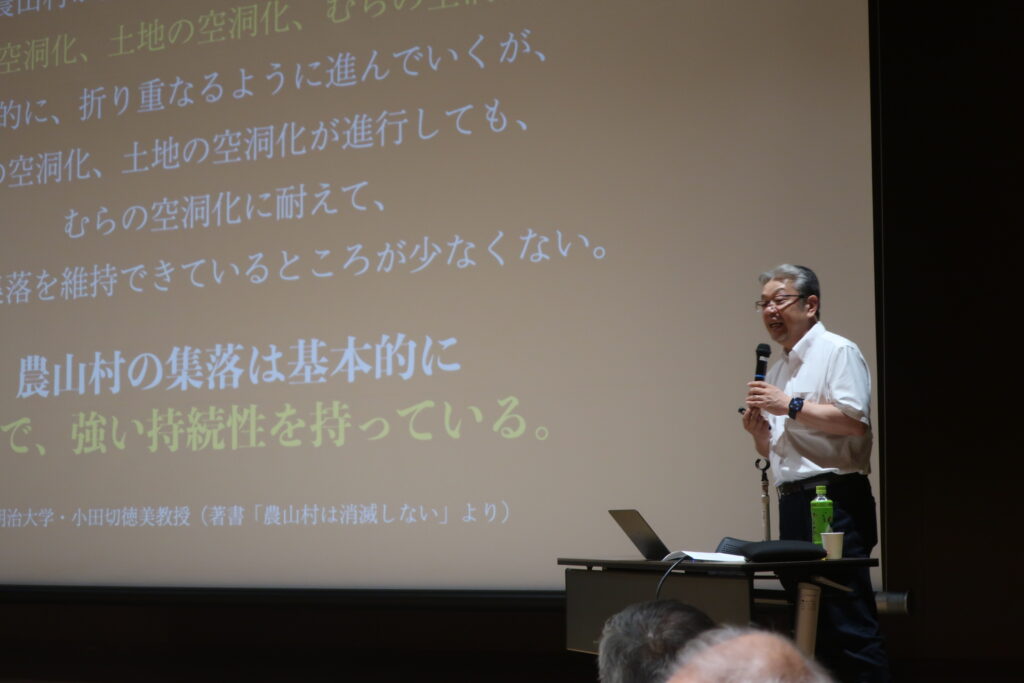

【第二部】ワークショップ「自治会の事業の棚卸をしてみよう!」

なにから変えたらいいか、ということで、自治会の事業棚卸ワークショップに挑戦しました。ワークショップでは、自分たちの地区ではどんな行事や会議、組織が年間どのくらいあるのかを書き出しました。いろいろな意見に触れ、俯瞰的に活動を見る機会となったようです。

最後に…

今回は具体的なデータや棚卸作業を通じて、地域のこれからを現実的に見つめた上で、これからの自治会のあり方を考えました。斎藤さんは、「いきなり仕組みを変えるのではなく小さな取り組みが大事。今年実験的にできるのはどこだと許容範囲をさがし、うまくいかなければ元に戻すといった空気を作ることが大事。今までやってきた自負もあり、変わることへの抵抗感を下げることが最初のステップ」と話しました。「地区単独で難しい場合は、住民自治協議会の出番。地域単位で考え一緒にできることがないか模索する場を作ってほしい」と呼びかけました。

まとめ

自治会について考えていくためのスタートの機会ととして2月に開催した交流会では、地区にある様々な課題や想いがあふれた会となりました。今回は、その続編として、課題がどこにあるのか、事業の棚卸を通じて考えました。ワークショップを通じてなんとなく課題だとイメージしていたものが目に見えて明らかになったと話した参加者もいました。ただ、大事になってくるのは「では次にどうするのか」ということ。斎藤さんから「足かせとなっているのは何?」という問いに、「変えることに対する抵抗感」「こだわり」などの意識問題を挙げる人も多く、一筋縄ではいかない現実もあります。ただ、斎藤さんが話していたように、「小さいことからやってみる」という挑戦を地域がどう取り入れていくのか、その空気感をどうやって作っていくのかが大事という点は多くの参加者が共感していたようです。また、今回は普段長野在住外国人のサポートの仕事をしている方も参加しており、「地区に住む外国人が地区の活動に参加するという認識が低かった。相互理解のためにも、接点をもつ機会を地区側も持たないと」と話す参加者もいました。

次のステップに進むために何ができるのか、今後どうしていくか、当センターとしても引き続き考えてたいと思います。

アンケートから

★感想・印象的だったこと

▶全体として

・「縮充」事業や組織を重ねるなど、掛け算に納得

・5~10年後の危機感もあるが、事業を組み合わせることの面白さを感じた

・どう変えていくのか、理論的に理解できた

・何かを変える大変さは承知している中で、きっかけとなるヒントがあったように感じた(特に区長がリーダーシップをとって、声出しをすることがその一歩だと思う)

・成功体験を聴く場ではなく、本音を突きながら講義をしていただき、ためになった。

▶棚卸

・棚卸を自分の地区で他の人ともやってみたいと思った。

・棚卸も大事。でもスタートを切るパワーがない→行政が音頭をとってくれたら嬉しい。

・棚卸ができるのか?自分の地区の他役員全員が同じ気持ちになっていかないと前には進まないのではないか。

・棚卸をしてみて「自分の組織全体の会議時間、延べ人数などを把握していない」とわかった。ただ、その棚卸をするための準備に労力と時間が必要になる。

・不要・必要を考えると増加する事業があるのでは。

・活動状況の見える化が必要と感じた

▶交流

・他地区の課題や取組も参考になった。

・外国人とも話し合う機会が必要。

・他地区の方々の話を聞くことができた。期待を持てる区長たちに出会えた。

・外国人との共生など、さまざまなテーマで話し合える場がほしい!

・もっと話したい!

★取組を進める上で足かせになっていること(課題)

▶業務量

・区長や役についたときに仕事量の多さが課題として多く聞かれた。

・各団体の状況や行事などの把握

▶地域にあるこだわり・プライド

・変えることに対する抵抗

・今まで行ってきた行事や会議を続けることへのこだわり

・若手の意見が通らない

・元区長など地区の重鎮たちの根回しが必要(変化への抵抗感)

▶資源への課題

・率先していく人がいない。(でも自分なりにやってみたい)

・組織が縦割りで一緒に話す機会がないこと

・仕事と一緒に区の仕事をやる人が多い。

・区の統合、どこから始めたらいいか

・女性のなり手(固定化)

・人を楽しませる企画力・発想力に乏しい

・人材はいるはずなのに、発掘する側の力量が足りない。

・稼ぐ力が必要

▶他

・活動の重ね合わせを行う際に、住民に「エゴ」が生じないか?

★アイディア

▶組織

・組織と行事のスリム化と女性役員を増やす

・活動内容の精査と活動協力者を増やす

・組織の見直し(民生委員×福祉健康委員、

・区の運営(協議員)と公民館の交流

・会議見直し(数・時間帯・重要度)を考える。※当て職的な会議もある

・高校生役員

▶事業

・独居高齢者の見守りを他の事業に上乗せする。

・ゴミ拾いなど合間でできること

・イベント化した防災訓練

・年1回の祭りの会場でステージ発表だけでなく、会場を広く使っていろいろな組織のブースを作りたい。

・長野市からの依頼事務が多い。

・運動会+お祭り

・餅つき大会

・Eスポーツ×お年寄り

・行事まとめ(食生活改善委員会・健康づくり・定期健康診査・はつらつ体操・麻雀・敬老会・お茶のみサロン・資源回収・高齢世帯の見回り)

・公民館のイベントなどソフト面を事業委託し、地元に新たな仕事を創り出す